「LP(ランディングページ)ってよく聞くけど、ホームページと何が違うの?」

「どうやって作ればいいの?」

そんな疑問を持つ初心者に向けて、この記事では LP(ランディングページ)の基本についてや、役割・費用相場 を初心者向けに解説します。

この記事を書いた人

- Web業界歴20年

- 会社員デザイナー →フリーランスへ

- 一児の母・在宅ワーカー

業界の片隅で20年近くやってきました。これからWebデザインを学びたい未経験の人のために情報をまとめています

おすすめの書籍はこちら!

LP(ランディングページ)とは?

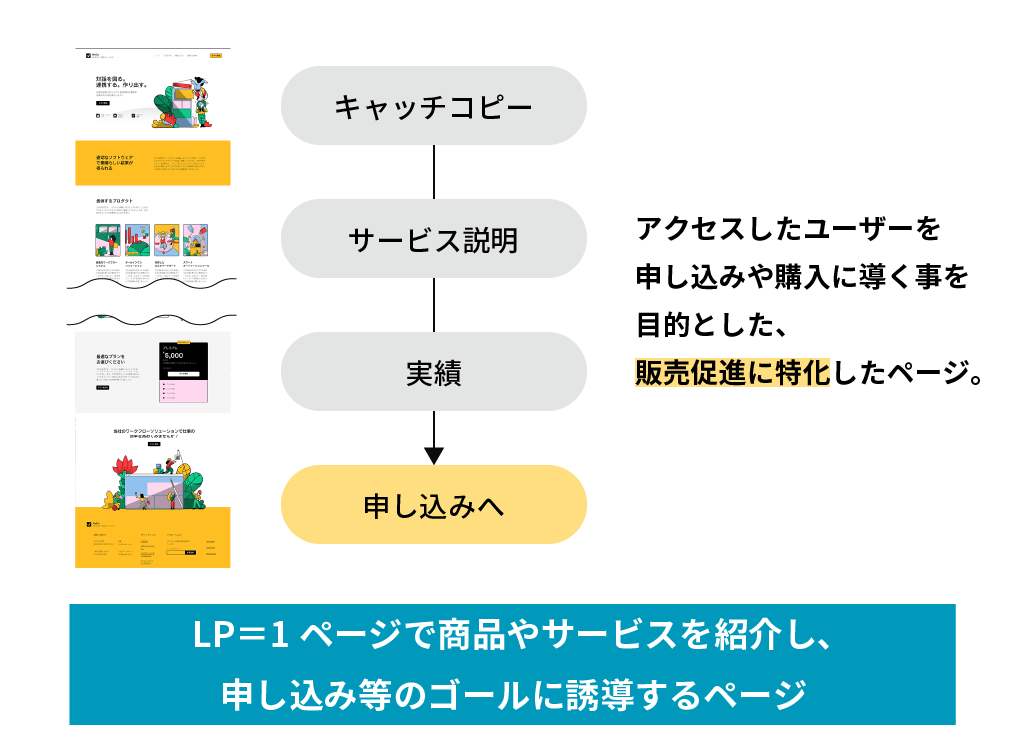

こんなふうに、縦に長くスクロールしながら商品やサービスを紹介しいていて、購入ボタンがあるページを見たことはありませんか?

こうしたページを、Web業界では LP(Landing Page = ランディングページ) と呼ばれます。

縦に長い1ページで完結するのが特徴で、「ランディングページ」を略して LP(エルピー) と言うのが一般的です。

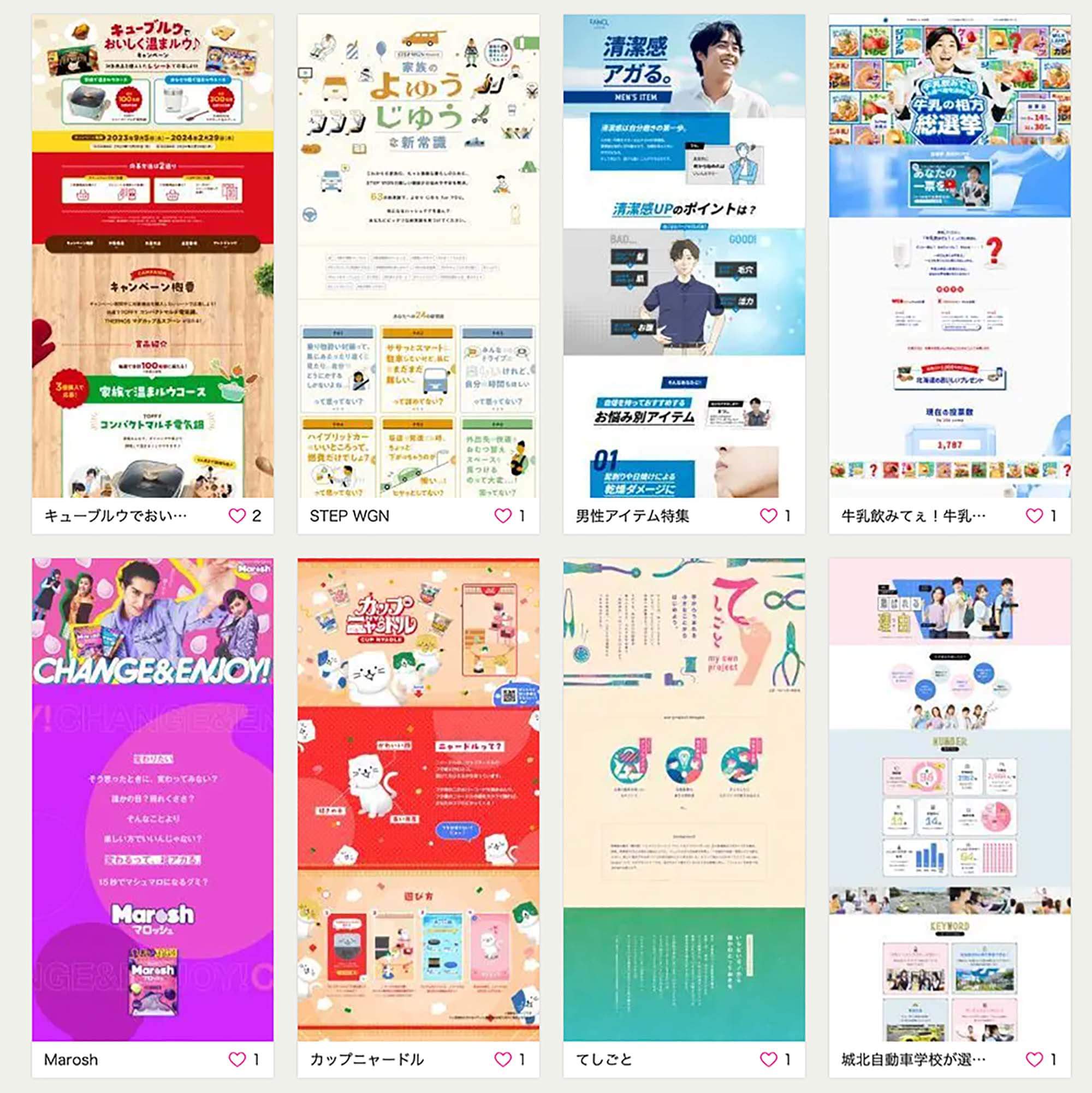

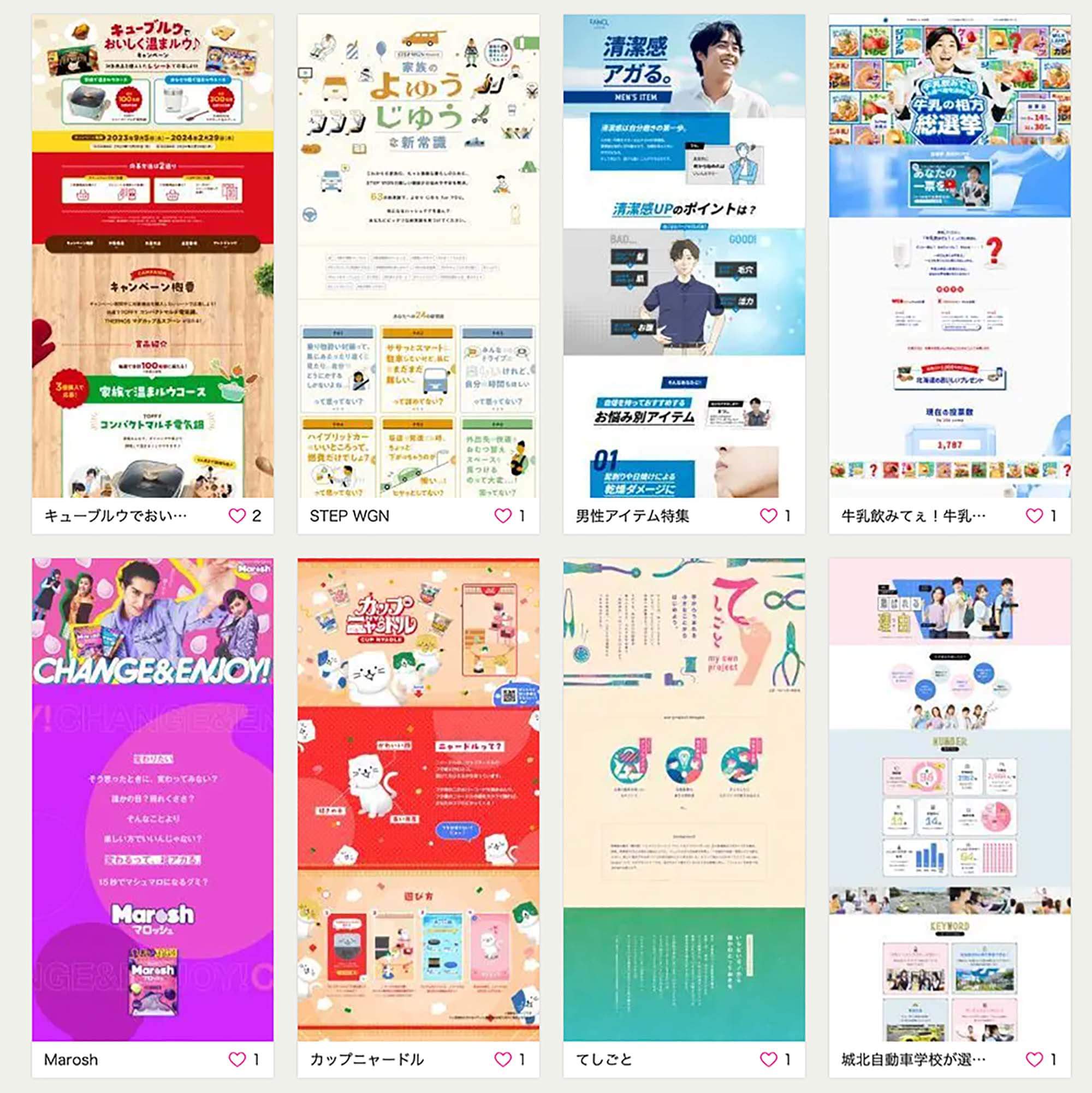

下の画像は、LPのギャラリーサイトの例です。縦長なデザインなのがわかりますか

LPの特徴として、ひとつの商品やサービスを1ページだけでまとめて解説するという点があります。

では、なぜわざわざこのようなページを作るのでしょうか?

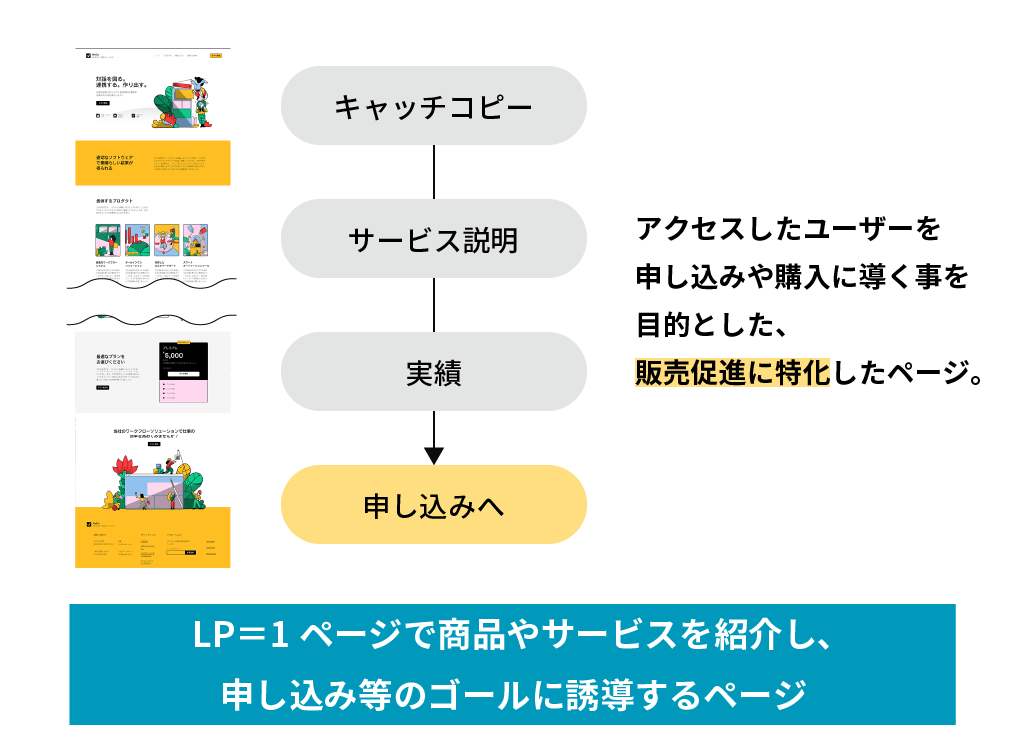

LP=1ページで商品やサービスを紹介し、申し込みに誘導するページ

LPは、

商品やサービスを紹介する「セールス専用ページ」

です。

1ページの中で、

キャッチコピー

↓

商品・サービスの説明

↓

実績や信頼性の紹介

↓

申し込みボタン

という流れを完結させるのが特徴です。

LPは、Web広告をクリックした際に、最初に表示されるページとして使われることが多いです。

LP(ランディングページ)とホームページとの違い

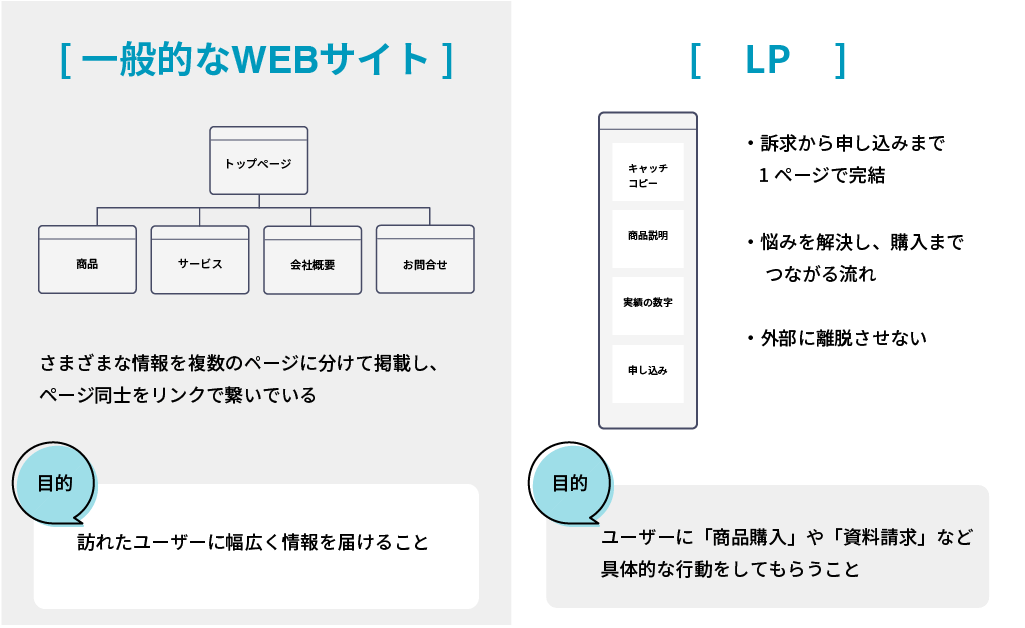

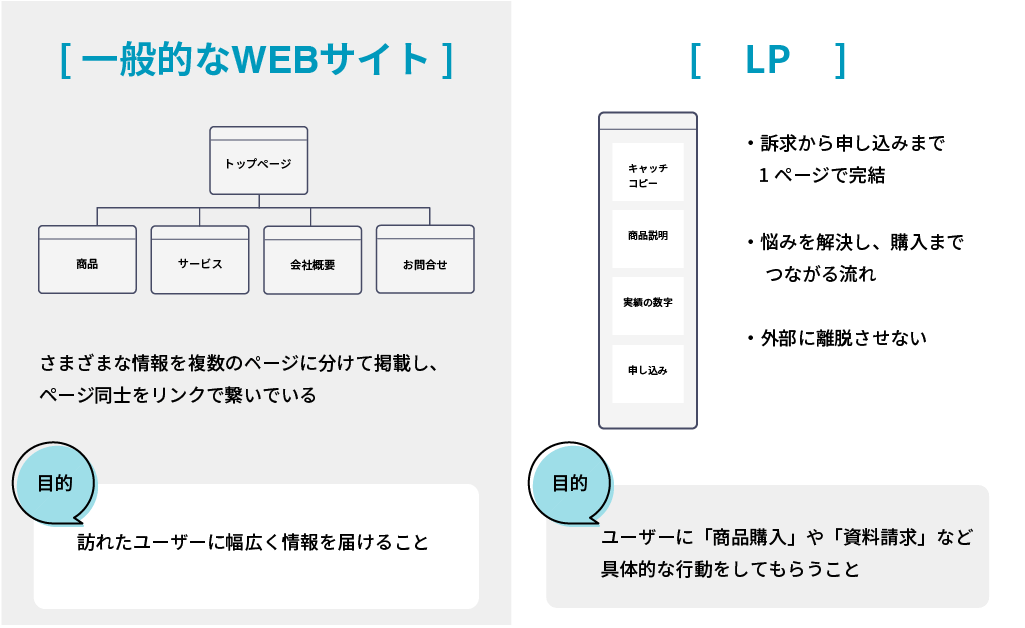

企業のホームページは、会社情報・商品紹介・アクセスマップなど、さまざまな情報を複数のページに分けて掲載しています。

目的は「訪れたユーザーに幅広く情報を届けること」。

ページ同士がリンクでつながり、全体でサイトを構成しています。

ただ、近年は、コーポレートサイトやブランドサイトでも縦長1ページのデザインが増えています。

これは見た目はLPと似ていますが、あくまで「企業情報やブランドの魅力を伝える」ことが目的であって、LPとは役割が異なります。

一方でLP(ランディングページ)は、ユーザーに「商品購入」や「資料請求」など特定の行動をしてもらうことに特化しています。

アクセス数ではなく、「問い合わせ数や申し込み数が増えたか」が成功の基準になります。

作られる目的がまず違う。LPの場合、「アクセスが多くてよかったね」じゃダメで、申し込みや購入までつながったかが重要

なぜLP(ランディングページ)をわざわざ別に作るのか?

LPは、リスティング広告・SNS広告といったWeb広告をクリックした際に、一番最初に開かれる用のページとして作られることが多いです。

Web広告は費用がかかります。クライアントとしては、確実に売上や申し込みに繋げたい。

そのため公式サイトへ直接誘導するのではなく、購入・資料請求といった行動を起こしてもらいやすい専用ページ(LP)を用意するのです。

LP制作で重視するポイント

- 強いアピール力(ユーザーの心を動かすコピー)

- 説得力(実績・お客様の声など)

- デザイン性(信頼感・読みやすさ)

- ユーザー導線(スクロールの流れやボタン配置)

LPは成果を出すことが第一目的。そのため通常のWebサイトよりも、オリジナリティや工夫が求められ、制作に手間や費用がかかる傾向があります

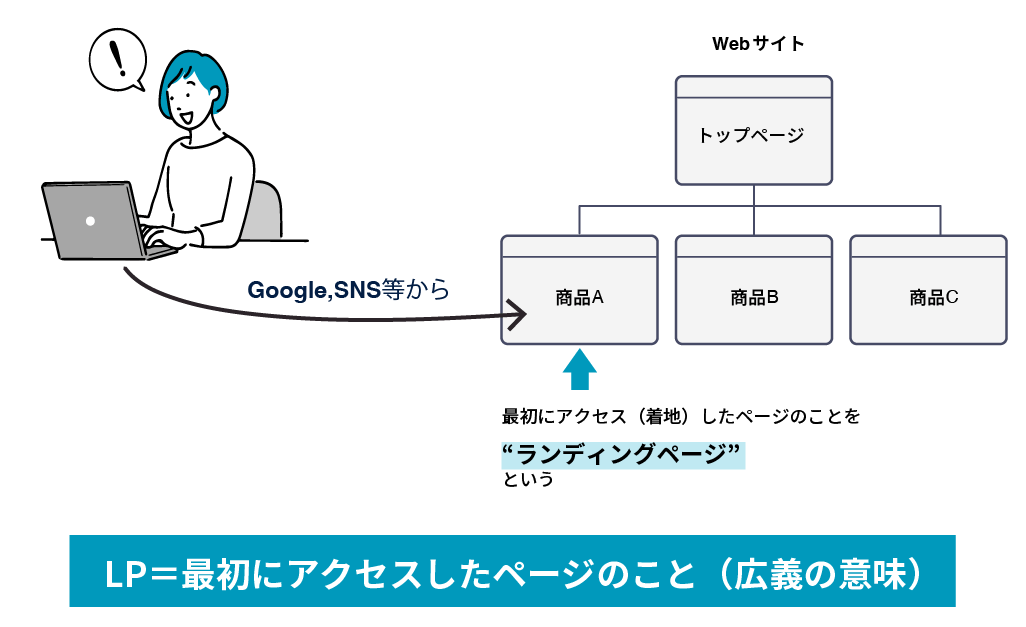

LPにはもう一つ意味がある

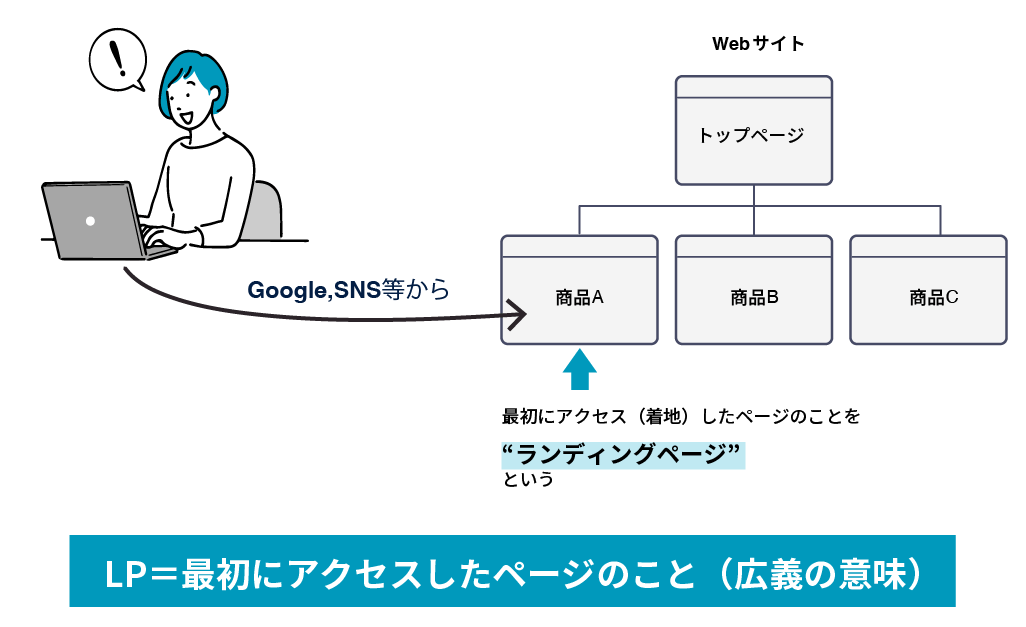

「ランディングページ」という言葉には、実はもう一つ意味があります。

それは、ユーザーが最初にアクセスしたページという意味です。

たとえば、Googleの検索結果から商品ページに直接入った場合、そのページがランディングページになります。(わかりやすく「入口ページ」と言ったりもします)

ランディングを直訳すると「着地」という意味。

一般的に「LPを作って」と言われたら縦長ページのことですが、「ユーザーの最初の着地ページ」という概念は覚えておくと便利です。

LP(ランディングページ)はなぜ縦長?

以下の画面は、よくあるタイプの美容系のLPのサンプルです。(画像は生成AIにつくってもらいました)

このように多くのLPは、スクロールしていく縦長のデザインになっています。

その理由はシンプルで、1ページの中でユーザーを購入や申し込みまで導くためです。

- 興味を引くキャッチコピー

- 悩みや課題の提示

- 商品やサービスの紹介

- 実績やお客様の声で信頼性を強調

- 最後に「購入」や「申し込み」などの行動につなげる

「共感 → 解決策 → 信頼 → 行動」の流れを1ページにまとめることで、ユーザーは迷わず最後まで読めます。

また、通常のWebサイトのようにリンクを貼って他のページへ飛ばすと、途中で離脱してしまうリスクがあります。

LPはあえてリンクを最小限にし、縦にスクロールするだけでゴール(購入や申し込み)にたどり着けるように設計されているのです。

なので、必ずしも縦長でなければならないわけでもなく、そのような定義もありません。

知名度が高い商品やターゲット層によっては、短めのページでも十分効果が出ることも

縦長にするメリットとデザイン上の理由

LPは、例えるなら『お店で店員さんが1対1で商品説明から購入まで案内してくれる』ようなものです。

- 単独ページとして稼働(公式サイトとは別)

- 1ページ完結で、他ページへのリンクはほぼない(ユーザーを逃がさない)

- 訴求したい情報をすべて1ページに詰め込み、説得力を高める

- 購入・申し込みボタンまでの導線をしっかり設計する

- SEO(検索流入)はあまり意識せず、広告流入を前提に作られることが多い

他の商品に浮気する前に、「今すぐ資料請求してみようかな」と思わせる力強い説得が仕組まれているイメージですね

LPの最終目標(申し込みや購入につなげる)

LPのゴールは、アクセス数を増やすことではなく、「最終的に行動してもらうこと」です。

例えば、

- 商品の注文完了

- 資料請求

- お問い合わせ

- 説明会や体験予約

こうした最終目標をWeb用語で「コンバージョン(成約)」と呼びます。

LPを作るときは、必ず最初に「コンバージョンは何か」を決め、そのゴールに一直線で導く構成を考えるのです。

LP(ランディングページ)の構成要素

ランディングページは「1ページで購入や申し込みまで完結させる」ことが目的なので、流れがとても大事です。

ここでは、一般的なLPに入っている主な要素を紹介します。

1.ファーストビュー

ページを開いた瞬間に目に入る部分です。

商品写真やサービスのイメージが一目でわかるデザイン。

また、「◯%オフ」や「期間限定キャンペーン」など、ユーザーの興味を引くものは、必ずファーストビューに入れます。

キャッチコピーやメインビジュアルで「おっ、気になる」と思わせることが重要です。

ここで興味を持たれなければ、すぐに離脱されてしまいます

2.問題提起・共感

「こんな悩みありませんか?」とユーザーの課題に寄り添う部分。

自分ごととして読んでもらえるようにすることで、続きを見てもらいやすくなります。

3.商品・サービスの紹介

悩みを解決する方法として、自社の商品やサービスを提示します。

機能や特徴だけでなく「どう役立つのか」をわかりやすく伝えるのがポイントです。

4.実績・お客様の声

数字や導入事例、レビューなどを載せて「信頼できる」と思ってもらう部分。

安心感がないと、行動にはつながりません。

5.CTA(行動喚起)

最後に「購入」「申し込み」「問い合わせ」などのボタンを配置。

ここまで読んできた流れを、行動に結びつけるゴール地点です。

それ以外にも、LPを制作するときは以下の要素は必ず意識して制作します

- ユーザーがページを見た瞬間に帰ってしまう確率(直帰率)を下げるアイディア

- ユーザーを惹きつける情報を読ませる工夫

- 説得力のある数字を明確に出す

- イラストや図でわかりやすく伝える

LP(ランディングページ)制作に必要なスキル

LP(ランディングページ)は、ぱっと見はデザインの美しさに目を奪われがちです。

でも、成果を出すために本当に大切なのは「デザイン」よりは、Webマーケティングの考え方です。

ユーザーを最終的に購入や申し込みに導くためには、いくつかのスキルをバランスよく身につける必要があるので、代表的4つを紹介していきますね。

1. デザインスキル

- 見やすいレイアウトを組む力

- 写真やイラストを効果的に使うセンス

- 配色やフォント選びで「信頼感」や「購買意欲」を高める工夫

2. コピーライティング(文章)

- 「思わず続きを読みたくなる」キャッチコピー

- 悩みや課題に寄り添う共感の文章

- 購入を後押しする説得力のあるフレーズ

3. マーケティングの理解

- ユーザーがどんな流れで申し込むのかを考える「導線設計」

- 実績やデータをどう見せれば信頼につながるか

- 広告の流入を前提に「刺さるターゲット」を設定する力

4. 実装(ツール)

- FigmaやPhotoshopなどデザインソフトでワイヤーフレームを作る

- コーディング(HTML/CSS)またはノーコードツール(STUDIOやWix)で実装する

まとめると、「デザイン × コピー × マーケティング × 実装」 がそろってはじめて成果の出るLPが作れます。

最初から全部完璧である必要はありませんが、「どの力も必要になる」と知っておくだけで学び方が変わります。

LP(ランディングページ)の費用相場はいくら?

LPほど費用がピンキリなものもありません。

1ページでも情報量が多く、広告向けに高いクオリティが必要です。

仮にクラウドソーシングを使うとすると、フリーランスの受注価格の最低ラインは5万円程(ただしクオリティ不明)。

一方、本格的に設計から戦略・改善まで含めて依頼する制作会社では、30万〜100万円近くかかることも珍しくありません。

大手制作会社や広告連携型のLPだと、さらにそれ以上になるケースもあります。

「10万円~60万円以上」がLP制作でよく見られる価格帯かな

LP(ランディングページ)の作り方と改善(LPO)

LP制作の基本的な流れ

LPを作るときは、いきなりデザインから入るのではなく、まず設計(ワイヤーフレーム)を作るのが基本です。

- ゴールを決める

資料請求なのか、購入なのか、まず「最終目標(コンバージョン)」をはっきりさせます。 - ターゲットを考える

誰に向けたLPなのかを決め、その人が抱える悩みや欲求を書き出します。 - 構成を作る(ワイヤーフレーム)

キャッチコピー → 商品説明 → 実績 → お客様の声 → 申し込み、といった流れを設計します。 - デザインに落とし込む

ユーザーの気持ちを妨げない、読みやすく信頼感のあるデザインを作ります。 - 実装(コーディングやノーコードツール)

STUDIOやWixなどのノーコードツール、もしくはHTML/CSSで形にします。

LP制作の具体的な制作方法やデザインについては、書籍や動画で学習できます。以下が、おすすめをまとめた記事です。

LPO(Landing Page Optimization)で改善する方法

LPは「作って終わり」ではありません。公開してからが本番です。

LPOとは、ランディングページを見直して「もっと申し込みや購入につながるように改善する」ために工夫することです。

例えば、

- データを分析する

アクセス数やどの部分で離脱しているかを確認します。 - A/Bテスト

キャッチコピーやボタンの色・配置を変えて、どちらが成果につながるかを検証します。 - 要素の差し替えや追加

実績やお客様の声を増やす、図解を追加するなど、信頼性を高める工夫をします。

これらのLPOを繰り返すことで、同じ広告費でもどんどん成果があがってきます。

LP制作は「設計 → 制作 → 改善」の繰り返しなんです。

LP制作に便利なツールを紹介

1. 設計・デザイン用ツール

LPの設計・デザインに使うソフトでおすすめなのは、Web制作現場で広く使われているFigmaです。

- Figma(フィグマ)

無料で使えるデザインツール。ブラウザ上で動くのでインストール不要。LPのような縦長のレイアウトを作成するのにぴったりです。共同編集もできるので、チームで使いやすいのもポイント。

2. 実装(コーディング不要で作れるツール)

デザインを作った後はWebサイト用にHTMLコードに起こす必要がありますが、おすすめなのはノーコードで作れるサービスです。HTMLの知識がなくても、LPのような複雑なサイトもドラッグ&ドロップで作成可能ですし、実装後の運用も簡単にできます。

また、ノーコードツールには、高品質のLP用のテンプレートが最初から揃っています。

- STUDIO(スタジオ)

日本製のノーコードツール。直感的に操作でき、デザイン性も高い。副業や小規模案件に向いています。 - Wix(ウィックス)

世界的に利用されているノーコードツール。テンプレートや機能が豊富で、予約や会員制サイトにも対応可能。 - Shopify

ECサイト(ネットショップ)用のノーコードツール。商品販売や決済機能が標準装備されているので、物販系LPには欠かせません。

3. 分析・改善に使えるツール

LPを公開後の分析・改善でよく使う代表的なツールです。

これらでサイトを分析して、売上を伸ばしていきます

- Google Analytics(GA4)

アクセスを分析できる無料ツールです。「どこから来たのか」「どんな人が訪れたのか」「購入や申し込みにつながったか」などを確認でき、改善のヒントになります。 - ヒートマップツール(User Heat / Ptengine など)

画面を色付けしてくれて、LP画面でユーザーがどこをよく見ているか、どこで離脱しているかを「色」で可視化できます。視覚的にユーザーの行動がわかるのでとても便利です。 - A/Bテストツール(VWO / Optimizelyなど)

異なるデザインやコピーを出し分けして、どちらが成果が出やすいか検証できます。

このように「設計・制作・改善」それぞれのステップでツールを組み合わせることで、初心者でも効率よくLPを作って改善していけます。

まとめ

LP(ランディングページ)は、商品やサービスを売るための強力な武器です。

広告やキャンペーンと組み合わせれば、小さなビジネスでも大きな成果を出すことができます。

大事なのは「作り方の流れを理解すること」と「実際に手を動かしてみること」。

まずはシンプルな構成でいいので、どんな要素が入っていて、どんな順番でユーザーを導くのかを体験してみましょう。

一度作ってみると「ここを改善すればもっと成果が出るかも」と気づけるようになります。

LP制作は、デザイン・コピー・マーケティングの力を総合的に磨けるので、自分の得意分野にできるとかなり強みになりますよ。